Entrevistas

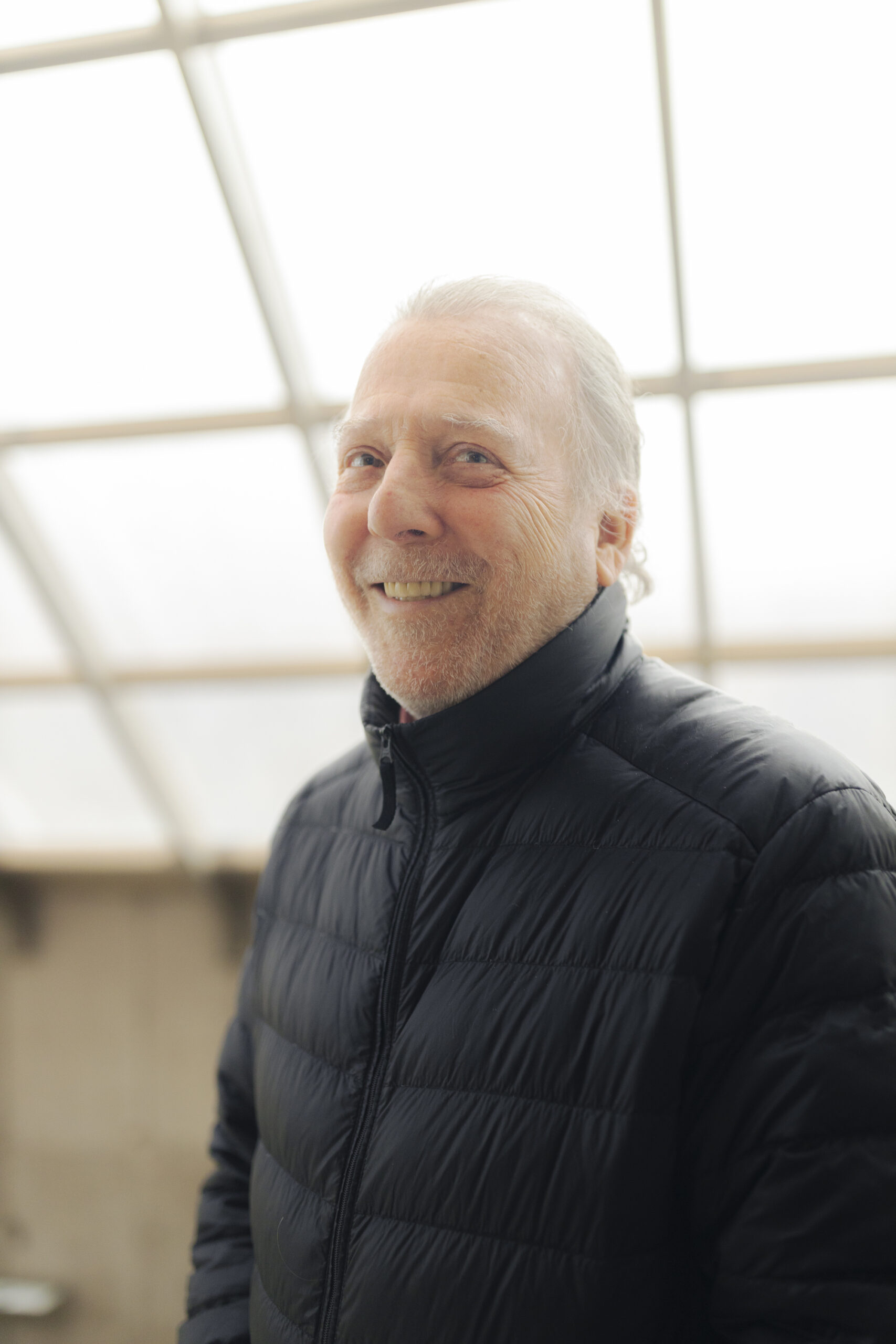

22 de Junio de 2024Cristián Castillo, Premio Nacional, sobre edificios con socavones: “Esos arquitectos se prestaron para hacer una obra en un lugar que sabían que no se debía hacer”

Fotos: Felipe Figueroa

Fotos: Felipe Figueroa

Cristián Castillo Echeverría, hijo del exalcalde de La Reina, Fernando Castillo Velasco, quiere devolverle a los pobladores la posibilidad de construir sus propias casas. "Hubiese terminado hace mucho tiempo con los subsidios. Lo que las familias necesitan no es que alguien les regale un departamento, sino la oportunidad de tenerlo, que es completamente distinto”. Ganador del Premio Nacional de Arquitectura de este año, esta semana enfrentó la crítica del arquitecto Germán del Sol. "No todos podemos ser brillantes y famosos arquitectos", responde. Aquí, habla sobre el diseño, gestión y construcción de viviendas sociales contemporáneas. También de los edificios construidos sobre dunas: "El daño ya está hecho. Ahora, lo que corresponde es salvar los edificios y las inversiones de todas esas familias. ¿Quién va a responder?".

Cristián Castillo Echeverría (77) fue galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura 2024 por su trabajo en el diseño y construcción de viviendas sociales pioneras en Santiago. Es responsable de que hoy el tamaño estándar de esos departamentos sea de 62 metros cuadrados y no de 36. De que el gas llegue directamente a las cocinas y no se necesite un balón para calentar el agua o prender la cocina. De que en el living comedor del lugar, en vez de haber una ventana enrejada, haya un ventanal. También de que hayan conexiones para que llegue la señal de Internet.

Pero su orgullo máximo y la razón por la que cree que este premio sí vale la pena —a pesar de que Germán del Sol haya enviado una carta a El Mercurio esta semana acusando lo contrario—, es porque siente que sus proyectos le han devuelto la participación a la gente en el diseño y construcción de su casa propia. Ese es, según él, el mayor legado que su padre, Fernando Castillo Velasco, le pudo entregar.

Como hijo del póstumo alcalde de La Reina y rector de la Universidad Católica, Castillo lo recuerda como un arquitecto que murió haciendo lo que le apasionaba. Cuenta que cuando estaban haciendo los planos de Maestranza I —pronto se viene el segundo—, iba a ver a su padre aunque estuviese frágil y en cama para preguntarle su opinión. Su inspiración, dice, desde que cumplió los 20 años y lo llevó a participar de un proceso de auto-construcción de casas en La Reina que se estaban haciendo en la década de los 60.

“Fueron 1.600 viviendas construidas por 1.600 familias durante los sábados y domingo. Esos eran los momentos en que tenían tiempo como para hacerlo. Se juntaban en esa explanada, en la parte alta de La Reina… ¿2.000 personas? Levantaban los hornos para cocer los ladrillos, hacían excavaciones, amarraban los fierros para hacer las cadenas y la fundición. Eso me marcó mucho”, señala.

—Su papá marcó definitivamente lo que iba a hacer en el futuro…

—Sí, y fui yo el que lo obligué a trabajar hasta el último día. Estábamos diseñando el edificio Consistorial de la Municipalidad de Huechuraba y él estaba ya en cama, frágil. Me acuerdo que le llevamos los planos de lo que estábamos haciendo. Yo lo miraba, le veía la cara, y me daba cuenta de que no le gustaba, que habían cosas que no le parecían… Y eso fue un par de días antes de que se muriera. Él se murió —en 2013— haciendo lo que había amado durante toda la vida. Fue un arquitecto que amó su trabajo.

—¿Qué legado le dejó?

—Él siempre sintió que todos éramos de alguna manera arquitectos y que teníamos algo que decir. Yo lo he ido re-descubriendo en estos proyectos de vivienda social que hacemos. Porque primero entregamos la obra gruesa habitable, o sea, que no está terminada. Es impresionante cuando tú ves que las familias llegan a un lugar que no tiene pintura, no tiene piso, no tiene muebles de cocina —o muy poquitos, que son los que alcanzamos a poner con el subsidio— y ya las familias saben la casa que quieren hacer. Y la hacen. Es una cosa impresionante.

—Algunos podrían pensar que permitir la participación de cada familia es una forma arriesgada y compleja de hacer vivienda social. ¿Qué opina sobre ese esfuerzo?

—Si uno va a Maestranza y entra a los departamentos, no hay ninguno igual al otro. Todos han puesto la creatividad, la imaginación y el sueño de lo que para ellos es su casa. Eso, era algo que mi padre hacía permanentemente. Él se sentaba con los comuneros y diseñaba las casas con ellos. Le tengo un enorme aprecio a esa manera de ver la profesión y creo que el premio, responde a eso más que a una ‘obra de arquitectura’. Yo no tengo la suerte de Germán del Sol de no haber tenido interrupciones a lo largo de mi vida. Me habría gustado mucho, como él, dedicarme en estos 60 años a hacer arquitectura. Pero no me tocó. Me tocó otra vida.

—¿Qué le pasa cuando lee la carta de Germán del Sol, en El Mercurio, criticando el reconocimiento que se le entregó?

—Siento que, desgraciadamente, en Chile hay dos mundos distintos. Me preocupa muchísimo eso. Yo le tengo un enorme aprecio a Germán. Estudiamos juntos, en el mismo curso en la universidad. Él hizo la arquitectura que le correspondía hacer. No me niego a la belleza de la arquitectura. Esos hoteles boutique que hizo en el sur son una preciosura. No sé si tenemos diferencias en lo que entendemos por belleza. Maestranza es un proyecto bello para quienes lo habitan, que es lo importante.

—¿Puede tener un trasfondo político sus críticas, por el Premio Nacional que le dieron? Considerando que él es conservador y usted de izquierda.

—Creo, más bien, que es una manera de entender y hacer arquitectura que él no logra comprender. Él preferiría, por supuesto, que nos entendiéramos mejor políticamente. Pero creo que ya son dos mundos tan distintos (…) que se nos haría difícil poder ponernos de acuerdo en la mirada país que cada uno de los dos tiene. Yo habría aspirado a que si él hubiese ganado, me hubiese dicho: ‘Vamos, Cristián, a ver lo que estás haciendo’, y en terreno, me hubiese dicho lo que pensaba. No haber hecho de esto una polémica de lo que es bueno y lo que es malo.

“En este barrio, la lluvia no significa tristeza”

El 13 de junio se viralizó un video de una vecina del Barrio Maestranza Ukamau mostrando el jardín del edificio bajo la lluvia mientras decía: “Son las seis de la mañana yo ahora voy saliendo a mi trabajo pero antes quería mostrarles esto”, y muestra como cae la lluvia. “Ha llovido harto, pero miren esta tranquilidad. Es por esto que Cristián Castillo, nuestro arquitecto, se ganó el Premio Nacional de Arquitectura. Esta tranquilidad, en este momento, no todos la están teniendo. En este barrio, la lluvia no significa tristeza”.

Fue el primer proyecto de vivienda social comunitaria con características que no se veían desde lugares como Villa Frei, la Villa Olímpica o la Unidad Vecinal Portales, que su padre y su primo construyeron en los 80. Castillo Lo menciona así, porque siente que hoy las soluciones habitacionales no están pensadas para que quienes van a vivir ahí, participen.

“El Estado llena esos proyectos de vivienda social con familias que llegan y lo que ven, no es lo que soñaron”, dice. “Tienen problemas con la lluvia, la humedad, la post-venta. Por eso lo que hacen, es salir a la calle a reclamarle al Estado: ‘Usted me dio algo que no sirve’.

—La vivienda que no se llueve no es la realidad de muchas familias vulnerables en Chile. En los campamentos y tomas, la gente construye con sus propias manos. ¿Cuál debiese ser el papel del Estado cuando se habla de la construcción de una vivienda que los saque de la pobreza?

—Lo que nos falta es que el Estado tenga de regreso la confianza que hubo en el pueblo en la época de Frei Montalva y Salvador Allende. Desgraciadamente, vivimos hoy día en un Estado y en un país que se supone con el derecho de resolverle los problemas a la gente. Eso no es verdad. La gente y el pueblo es capaz de resolverse los problemas por sí mismo. Lo que necesita es la cooperación del Estado para poder llevar adelante esa tarea. Eso es lo que trato de hacer.

—¿Cómo se hace eso a gran escala?

—Trabajo con grupos organizados de familia, algunas veces ayudo a organizar el comité para que se agrupen y compartan intereses y objetivos de tener una vivienda. Buscamos un terreno, sobre él montamos un proyecto para hacerlo factible. Luego nos vamos al Serviu, negociamos para que compre el terreno, negociamos con los propietarios para que lo vendan, ajustamos un precio que sea accesible para todos. En este proceso, participan las familias desde el inicio.

—¿Así fue Maestranza?

–Lo de Maestranza fue muy hermoso, porque como eran 400 familias tuvimos que hacer asambleas de 120, viernes, sábado y domingo una vez al mes. Ahí íbamos avanzando en el desarrollo del proyecto junto con ellos. Dimos vuelta el proceso de que el Estado licita un proyecto con privados y luego se lo entregan a personas en una lista de espera. Aquí, las familias llegaron primero, con sus propios profesionales, que en este caso fuimos nosotros.

—¿Cómo cambió la forma de hacer vivienda social este proyecto realizado a la par con las organizaciones sociales de pobladores, las empresas y el Estado?

—Ukamau -organización de pobladores que levantó el proyecto Maestranza- logró que las viviendas pasaran a ser de 62 m2 después de haber partido con 36 m2 para las viviendas sociales en general. Y a nadie le extraña ya. Estamos todos dispuestos a aceptar que esos metros cuadrados ayudan mucho en el diseño de un buen departamento.

También logramos que por primera vez el gas llegara a la cocina. Antes, había una mirada del Estado sobre la vivienda social muy terrible. Se construía con balones de gas porque la gente sentía que tenía mayor control de ahorro. O sea, quien envejecía en una vivienda social, tenía que subir 15 kilos de balón al hombro al quinto piso para poder prender la cocina o el calefont. En este proyecto dimos la pelea y logramos que Metrogas se comprometiera con que el gas llegara directo hasta las cocinas.

—¿Y por qué podría no valorarse esa forma de pensar la vivienda social? Pensando en las críticas de Germán del Sol.

—Maestranza nació producto de un taller que hacíamos con mi papá en la universidad Arcis. A mi me gustaba mucho, porque llegaban estudiantes que la ola había dejado de lado y uno, veía cómo se transformaban en profesionales. Arquitectos que quizás no van a hacer las grandes obras de Germán del Sol, pero son tan útiles para el desarrollo del país. Hay lugares que hay que ocupar. No todos podemos ser brillantes y famosos arquitectos. El campo está ocupado por un sin fin de otros profesionales que permite que esos arquitectos brillen y que se ocupan de las otras tareas.

De Gabriel García Márquez a Carlos Montes

Cristián Castillo partió al exilio después de haber sido tomado detenido en 1975. Formaba parte del MIR. Se fue a estudiar a Londres y luego a trabajar a París, donde aprendió de Borja Huidobro sobre viviendas sociales modernas. Luego, según cuenta, se autoexilió en Venezuela. “Era parte también de los trabajos de organización política y resistencia que continuábamos haciendo. Ahí, en Venezuela, me quedé muchos años. Pude hacer muy poco de arquitectura pero no tuve muchas posibilidades y estaba concentrado en la política. Además, ‘el país saudita’ como lo llamaban, ya se había terminado”, relata.

En La Habana, y por casualidad, conoció en una cena a Gabriel García Márquez, quien por ese tiempo estaba preparando uno de los seis capítulos de “Amores Difíciles”, con el apoyo de una productora española. El cine no era un gran mercado en Venezuela y Castillo estaba trabajando en una operadora de turismo internacional.

Pero escuchó que García Márquez estaba teniendo problemas con la serie que estaban grabando en Perú. “Hagámosla en Venezuela”, le dijo, y le mostró una película que recién había ganado un premio en Cannes. “Al viejo, como le decíamos, se le abrieron los ojos. Todo era realismo mágico. Quizo hacer su capítulo con esa misma directora y empezamos a trabajar, él con sus historias, yo promocionando Venezuela a través de la producción audiovisual”, recuerda.

—¿Qué hacía un arquitecto produciendo películas con Gabriel García Márquez y Warner Bros?

—Creo que la educación de arquitecto hace posible hacer otras tareas. Hay una manera de mirar el mundo, con todos los elementos de organización y diseño que requiere llevar adelante una obra de arquitectura, que hace que tú puedas cumplir roles diferentes. Lo que hice fue crear una estructura que permitiera levantar un trabajo audiovisual en un país en el cual el cine era muy pequeño. Todo eso, desgraciadamente, se fue borrando con la situación política y los problemas entre Estados Unidos y Venezuela. Lo primero que hace la embajada de ese país es avisarle al resto que tengan precaución al viajar a Venezuela. El cine es imposible hacerlo con precauciones.

—¿Y hay que tener precaución en la construcción de viviendas sociales?

—Volví a Chile en 2003. Era una época especial para mí porque mi papá estaba terminando su periodo de alcalde en La Reina y no quería la reelección. Sentí que estaba en la onda de jubilarse y le dije: ‘Por ningún motivo. Pongámonos a hacer comunidades de nuevo’. Él me dijo: ‘No. Va a ser difícil. La gente ya no es la misma’. Le insistí y le dije que probáramos. En general, las comunidades comenzaron con los exiliados que regresaban a Chile, que habían ahorrado un poco de plata para cumplir ese sueño chileno de la casa propia. Esa gente ya se había estabilizado en los años 2000. Chile era otro.

Sin embargo, había gente joven. Parejas de 30-40 años con ganas de estabilizarse y tener hijos. Les gustaba esta idea de que sus hijos compartieran la vida con otros niños y de vivir en un lugar más protegido, más propio y con espacios comunes. Les mostramos el terreno y los planos y les dijimos: “Mira, esta podría ser la tuya”. Vendimos las cinco primeras casas en dos meses. Era una comunidad pequeña en María Monvel.

—¿Qué opina de las 260 mil viviendas que prometió el gobierno de Gabriel Boric? ¿Se logra esa meta?

—Yo fui parte del grupo que levantó el programa de territorio y vivienda del presidente Boric. Soy un gran partidario del presidente y de las tareas que asume, con todas las dificultades para poder asumirlas. Es muy probable que muchas de las partes del programa no se vayan a cumplir, pero creo que él hizo presión sobre cuestiones que en Chile no queríamos ver.

—¿Y está de acuerdo en cómo se ha manejado el proyecto desde el Ministerio de Vivienda?

—Le tengo un enorme aprecio al ministro Carlos Montes. Creo que ha hecho una labor en una tarea tremendamente difícil que pocos ministros han hecho y sin ninguna necesidad de hacerlo. Él fue siempre miembro de las comisiones de vivienda entonces se manejaba en el tema. La gran diferencia que tengo con el ministro, es que él es un hombre del sistema y yo, soy un hombre anti-sistema. Él sigue la institucionalidad creada. Yo si hubiese sido ministro, habría subvertido esa institucionalidad para transformarla en un proceso participativo. Mucho más loco.

—¿Cambiaría, por ejemplo, la gestión de recursos para la construcción de viviendas sociales?

—El Estado de Chile, durante estos años, no ha construido más de 25 mil viviendas al año. El resto, son subsidios que reparten a las familias, que valen 1.500 UF o un poquito más, y cuando esa familia sale al mercado a buscar un vivienda por ese monto, no existe. Vale el doble. Luego, el sistema financiero no le da crédito para cubrir la diferencia. Hay miles de millones de UF represadas en subsidios entregados a las familias, que no se transforman en viviendas. Eso hay que terminarlo. La cantidad de recursos que hay ahí…

—¿No son los subsidios la respuesta?

—Si a mí me tocara la responsabilidad, hubiese terminado hace mucho tiempo con el subsidio. Lo que las familias necesitan no es que alguien les regale un departamento, sino que la oportunidad de tenerlo, que es completamente distinto. Porque ellos son absolutamente capaces de resolver su problema si les dan la posibilidad: eso significa tener un terreno, tener un diseño y los recursos para hacerlo. Las familias que viven en condiciones de hacinamiento o aún aquellas que viven en campamentos, pagan 200-300 mil pesos por un dormitorio, un baño y cocina compartida.

Una vivienda que la gente sienta propia

—¿Tienen esas 260 mil viviendas las características que le gustaría que tuvieran?

—Normalmente el Estado se quita la responsabilidad de llevar proyectos personalmente y se los traspasa a la empresa privada. Yo no soy un anti empresarial. Creo que en este proceso las empresas son fundamentales. Tienen el conocimiento, el capital, la fuerza y voluntad que se necesita. Pero habría abierto el abanico y buscado formas más novedosas de enfrentar la crisis. Por ejemplo, en el caso de Maestranza, obligamos que el Estado asumiera la responsabilidad del proyecto, que aceptaran a los arquitectos e ingenieros que llegaron con los pobladores. Y el proyecto.

—¿Falta hacer partícipe a la gente que va a habitar esas viviendas?

—No es lo que pasa ahora. El Estado llena esos proyectos de vivienda social con familias que no se conocen entre sí. Que llegan y lo que ven no es lo que soñaron, porque lo que soñaron era algo distinto. Entran y tienen problemas con la post-venta, con la lluvia, con la humedad. Entonces lo que hacen, es salir a la calle a reclamarle al Estado: ‘Usted me dio algo que no sirve’.

—No debe ser fácil recibir algo que no funcione…

—Siempre digo que el proyecto Maestranza tuvo 427 arquitectos: la gente en las familias y los tres arquitectos que trabajamos. Los habitantes sienten esa obra como suya. Fue algo inédito. Habían tres representantes por familia que recorrían la obra con nosotros. Opinaban, reclamaban si íbamos tarde, si la inversión no llegaba… Fueron tremendamente protagónicos. Eso hizo que ellos también fueran corresponsables. Si algo no resultaba, ellos también se sentían responsables. Por suerte es de los pocos proyectos de vivienda social que no se ha llovido.

Lluvia, vivienda y socavones

—Y hablando de lluvias y vivienda… ¿Cuál cree que es la responsabilidad arquitectónica en los socavones que se han creado, producto de los temporales, en los edificios de Concón?

—Los arquitectos no podemos participar de eso. ¿Para que después, como Germán, hablemos de belleza? Yo no sé si esos edificios son bellos o no. Son grandes edificios, lujosos, bonitos, buena arquitectura, pero en un lugar y condiciones donde no se debían hacer. Esa no es la arquitectura que tenemos que hacer. Los arquitectos que diseñaron esos edificios se prestaron para hacer una obra en un lugar que ellos sabían que no se debía hacer.

—¿Cómo pudo pasar algo así?

–El daño ya está hecho. Ahora, lo que corresponde es salvar los edificios y las inversiones de todas esas familias. ¿Quién va a responder?”. Y profundiza: “Éstos -los socavones- son una respuesta a nuestra cultura: la especulación urbana, la necesidad de acumular riquezas, la falta de respeto por nuestra realidad geográfica. Eso son. No creo que sean otra cosa que utilizar los espacios que, además, pertenecen a todos los chilenos —las dunas—. ¿Cómo es posible que la ganancia de algunos empresarios haga que todas esas familias pierdan el esfuerzo que hicieron por comprar esos departamentos?

—¿Hay forma arquitectónica de repararlos?

—El daño ya está hecho. La duna ya está tomada. Ahora, quizás, lo que corresponde sea salvar los edificios y las inversiones de todas esas familias. ¿Quién va a responder? No se sabe, porque están traspasándose la responsabilidad los unos con los otros.